【最新】2024年卒業大学生の就職率98.1%達成!過去最高を更新

目次

はじめに

2024年卒業大学生の就職率が過去最高を更新し、驚異の98.1%を達成しました。この数字は、日本の就職市場が好調であることを如実に示しています。大学生の就職率がこれほど高水準に達したことは、学生たちの将来に対する明るい展望を示すとともに、日本経済の活況を反映しています。

98.1%という就職率は、ほぼすべての大学生が希望する職に就けることを意味し、若者の雇用環境が極めて良好であることを示しています。この高い就職率は、学生たちの努力はもちろんのこと、大学のキャリア支援体制の充実や、企業の積極的な採用姿勢など、様々な要因が絡み合った結果と言えるでしょう。

この記事では、2024年卒業大学生の就職率が過去最高を更新した背景や、業界別・地域別の就職状況、そして今後の展望について詳しく解説していきます。就職を控えた学生や、採用に携わる企業の方々にとって、有益な情報となるはずです。

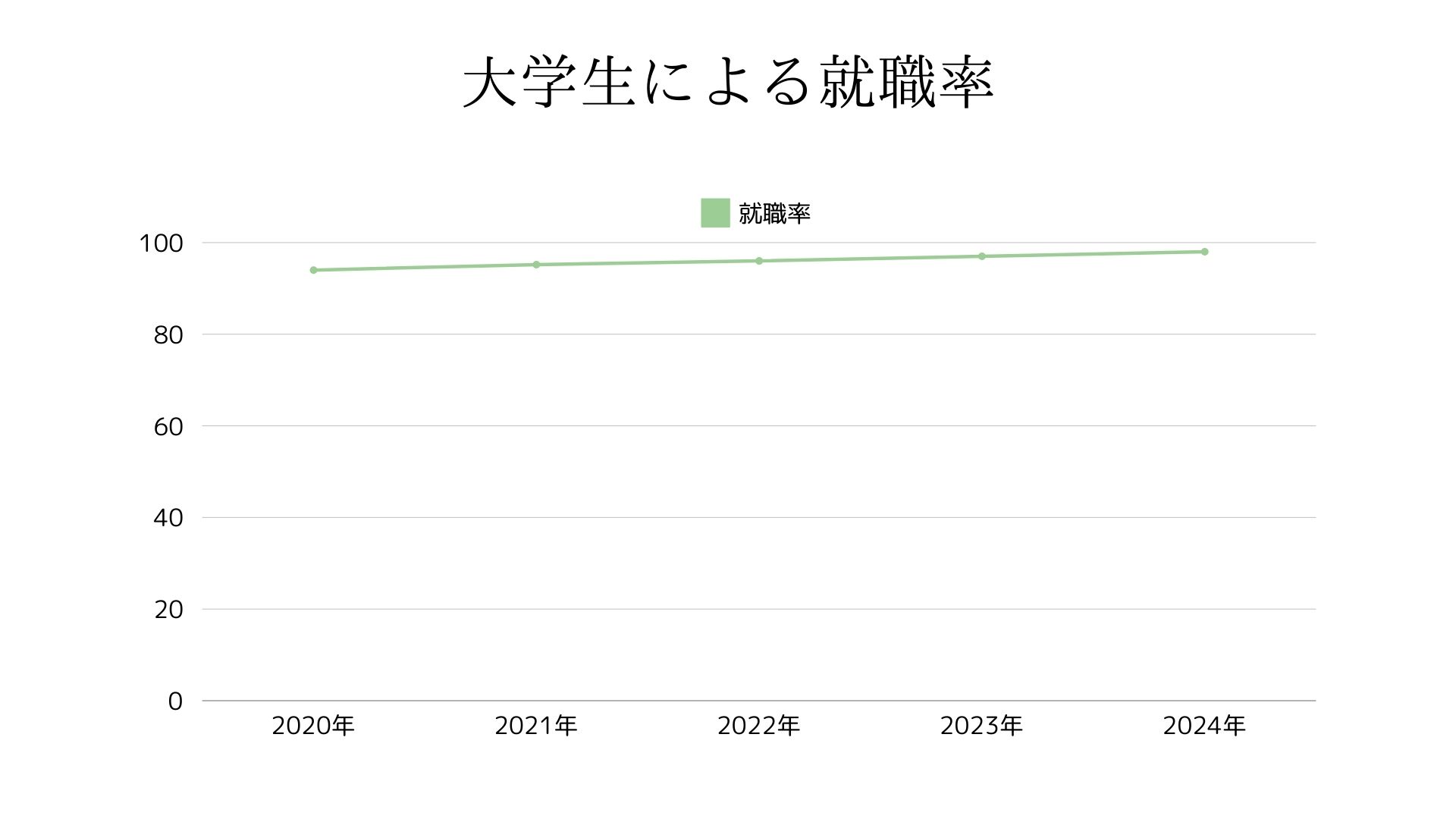

就職率の推移

過去5年間の大学生就職率の傾向

2020年卒の就職率が94.0%だったのに対し、2021年卒は95.2%、2022年卒は96.3%、2023年卒は97.5%と、年々上昇を続けてきました。そして2024年卒では、ついに98.1%という驚異的な数字を記録したのです。

この急激な就職率の上昇には、いくつかの要因が考えられます。

要因1:日本経済の回復と企業業績の改善

多くの企業が業績を回復させ、積極的な採用姿勢を示すようになりました。また、少子高齢化に伴う労働力不足も、企業の採用意欲を高める一因となっています。

要因2:大学側のキャリア教育の充実

多くの大学が早期からキャリア支援プログラムを導入し、学生の就職活動をサポートしています。インターンシップの普及や、業界研究セミナーの開催など、学生が企業と接点を持つ機会が増えたことも、高い就職率につながっていると言えるでしょう。

要因3:コロナ禍からの経済回復

2024年の上昇の大きな点はこちらになります。多くの企業が採用を抑制していた時期を経て、人材確保に積極的になったことが、就職率の上昇を後押ししました。

業界別の就職状況

2024年卒大学生の就職状況を業界別に見ると、興味深い傾向が浮かび上がってきます。特に人気が高かったのは、IT・情報通信業界、医療・健康関連産業、そして環境・エネルギー分野でした。これらの業界は、社会のデジタル化や高齢化、持続可能性への関心の高まりを反映しており、多くの学生が将来性を感じて志望したものと考えられます。

成長業界1:IT・情報通信業界

IT・情報通信業界は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の波に乗り、多くの企業が人材を求めています。プログラミングスキルを持つ学生や、データ分析に長けた学生の需要が特に高く、高給での採用も目立ちました。

成長業界2:医療・健康関連産業

医療・健康関連産業も、高齢化社会を背景に着実な成長を遂げています。医療機器メーカーや製薬会社、介護サービス企業などが積極的に採用を行い、多くの学生がこの分野に進路を見出しました。

停滞業界:金融業界・商社

従来人気だった金融業界や商社などは、相対的に人気が落ち着いた印象です。これらの業界も依然として多くの学生を採用していますが、学生の価値観の変化や、他業界の台頭により、以前ほどの人気ではなくなっています。

縮小業界:小売業・製造業

eコマースの台頭により、実店舗型の小売業は採用を抑制する傾向にあります。また、自動化やAIの導入により、一部の製造業では人材需要が減少しています.

しかし、業界全体としては採用意欲が高く、98.1%という高い就職率を支えています。多様な業界が学生を求めているため、学生側も自分の適性や興味に合った職場を見つけやすい環境が整っていると言えるでしょう。

地域別の就職状況

2024年卒大学生の就職状況を地域別に分析すると、都市部と地方の間に依然として差が見られますが、その差は徐々に縮まりつつあります。東京、大阪、名古屋などの大都市圏では、依然として多くの企業が集中しており、就職率は99%を超える高水準を維持しています。特に東京では、IT企業やスタートアップ企業の集積が進み、多様な職種での採用が行われています。

一方、地方の就職状況も着実に改善しています。地方創生の取り組みが実を結び始め、地方に本社を置く企業の採用意欲が高まっています。

その他にも以下のような要因があげられます。

地方就職率増加の要因1:地方都市でのIT企業やベンチャー企業の増加

テレワークの普及により、必ずしも大都市にオフィスを構える必要がなくなったことにより、自然などを楽しみながら仕事を行うことがかのうとなりました。

地方就職率増加の要因2:スタートアップエコシステムの形成

福岡や札幌などの地方中核都市では、スタートアップエコシステムの形成が進み、若い人材の受け皿となっています。また、地方の伝統産業がIT技術と融合した新しいビジネスモデルを展開するケースも増えており、こうした企業が地元の学生を積極的に採用しています。

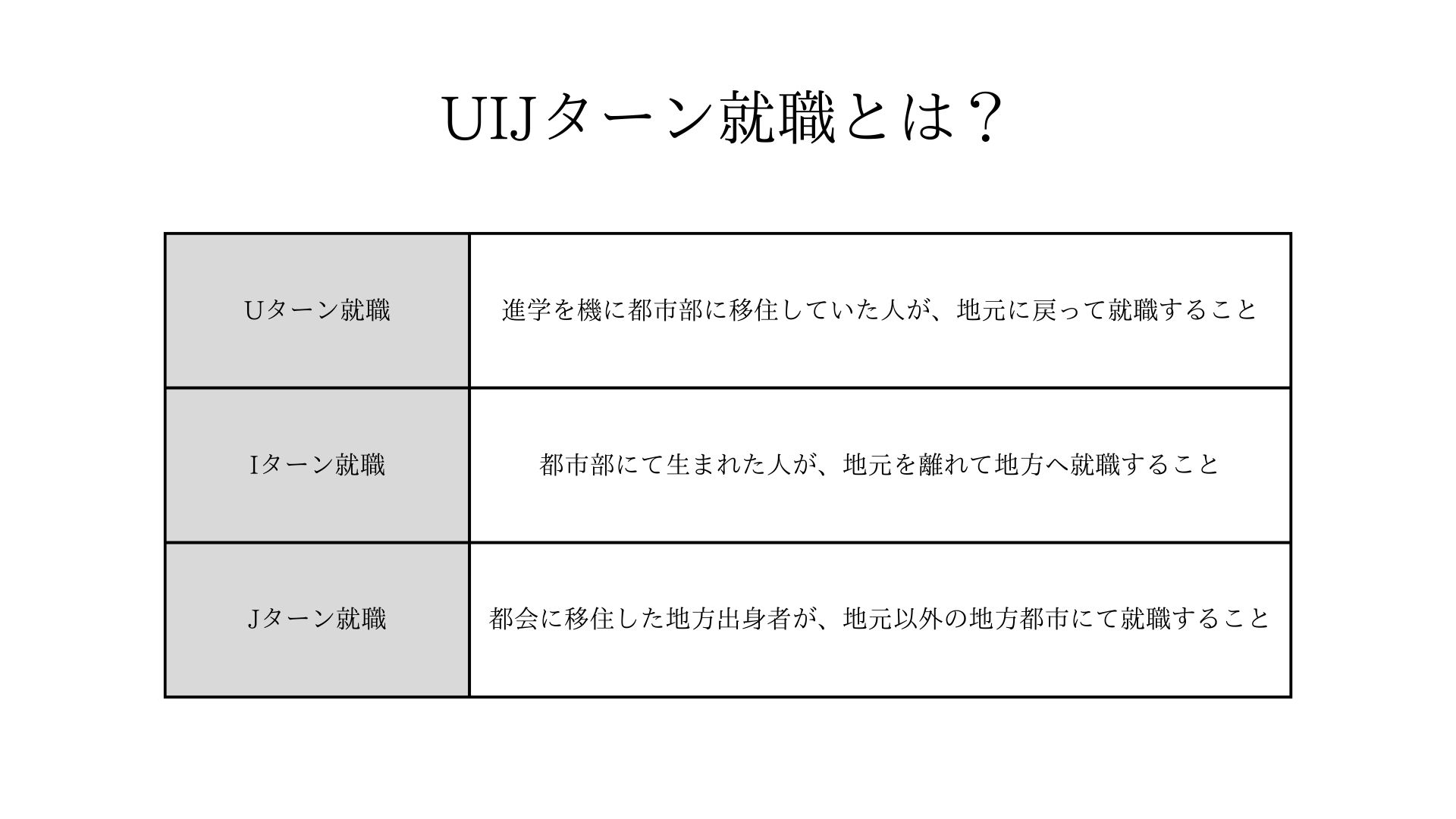

地方就職率増加の要因3:UIJターン就職の促進

UIJターン就職を促進する自治体の取り組みも功を奏しています。地元企業とのマッチングイベントや、地方就職に対する経済的支援制度の充実により、地元に戻って就職する学生が増加しています。これは、地方の人口流出に歯止めをかける効果も期待されています。

しかし、依然として地方の就職率は都市部に比べてやや低く、95%前後にとどまっている地域もあります。職種の多様性や給与水準の面で都市部に及ばない点が、この差の主な要因となっています。

今後は、地方でのリモートワークの更なる普及や、地方発のイノベーション創出が進むことで、この格差が更に縮小することが期待されています。大学生の就職率98.1%という高水準は、都市部だけでなく地方も含めた日本全体の経済活性化につながる重要な指標と言えるでしょう。

大学の種類別の就職状況

2024年卒業大学生の就職率98.1%という驚異的な数字の裏には、大学の種類による違いも見られます。国公立大学と私立大学、また大学ランキングによる就職率の差異を分析すると、興味深い傾向が浮かび上がってきます。

国公立大学

全体的に国公立大学の就職率がやや高い傾向にあります。国公立大学の平均就職率は99%を超えています。国公立大学の持つブランド力や、専門性の高い学部・学科構成が影響していると考えられます。特に理系学部を持つ国立大学は、製造業やIT産業からの求人が多く、高い就職率を維持しています。

私立大学

私立大学の平均就職率は97%台後半となっています。私立大学の中でも、有名私立大学の就職率は国公立大学と遜色ない水準に達しています。これらの大学では、充実したキャリアサポート体制や、強力な同窓会ネットワークが学生の就職活動を後押ししています。また、私立大学特有の実学的なカリキュラムが、即戦力となる人材育成につながり、企業からの評価も高くなっています。

大学ランキングと就職率

大学ランキングと就職率の関係を見ると、上位校ほど就職率が高い傾向にあります。いわゆる「難関大学」や「上位校」と呼ばれる大学の就職率は、ほぼ100%に近い数字を記録しています。これらの大学では、学生の基礎学力の高さに加え、在学中の課外活動やインターンシップなどの経験が豊富であることが、高い就職率につながっています。

しかし、注目すべきは、中堅・小規模大学の就職率も着実に向上していることです。これらの大学では、特色ある教育プログラムや、地域に密着したキャリア教育の実施により、学生の就職力を高めています。例えば、地方の中小企業との連携を強化し、インターンシップ機会を増やすなどの取り組みが功を奏しています。

近年の傾向

また、近年では大学の専門性や特色が重視されるようになり、特定の分野に強みを持つ大学の評価が高まっています。例えば、芸術系大学やスポーツ系大学、また特定の産業に特化した専門大学などでは、その専門性を活かした就職が増加しており、就職率の向上に貢献しています。

総じて、2024年卒業大学生の就職率98.1%という数字は、大学の種類や規模を問わず、全体的な就職状況の改善を示しています。しかし、依然として大学間の差は存在しており、各大学がいかに特色ある教育と効果的なキャリアサポートを提供できるかが、今後の課題となっていくでしょう。

就職活動の傾向

2024年卒業大学生の就職活動には、従来とは異なるいくつかの顕著な傾向が見られました。特に注目されるのは、就活時期の変化とオンライン採用の増加です。これらの新しい傾向が、98.1%という高い就職率の達成に大きく寄与したと考えられます。

就職活動の変化①:通年採用

就活時期については、従来の「3月解禁」という概念が大きく変化しました。多くの企業が1年を通じて採用活動を行う「通年採用」を導入し、学生側も早い段階から就職準備を始める傾向が強まりました。この変化により、学生はより多くの企業と接点を持つ機会を得られるようになり、自分に合った企業を見つけやすくなりました。

就職活動の変化②:インターンシップ

多くの企業が長期インターンシップを実施し、そこでの成果を本採用に直結させるケースも増えています。学生側も、在学中からインターンシップに参加することで、業界や企業の理解を深め、より的確な就職先選択につなげています。

就職活動の変化③:オンライン採用

コロナ禍を機に広まったオンライン面接やオンライン説明会は、2024年卒の就職活動でも主流となりました。これにより、地方在住の学生や、海外留学中の学生も、容易に多くの企業の選考に参加できるようになりました。

オンライン採用の増加は、学生側にとっては移動時間やコストの削減につながり、より多くの企業にアプローチできる環境を生み出しました。企業側にとっても、より幅広い層の学生と接点を持てるメリットがあります。ただし、対面でのコミュニケーションの重要性も認識されており、最終面接は対面で行う企業も多く見られました。

就職活動の変化④:AIを用いた採用活動

エントリーシートの一次審査にAIを導入したり、AIを使った適性診断を行ったりする企業が増えました。これにより、より効率的かつ客観的な選考が可能になっている一方で、学生側にとっては新たな対策が必要になるなど、就活の形が大きく変わりつつあります。

これらの新しい就活傾向は、学生と企業のマッチング精度を高め、結果として高い就職率につながっていると考えられます。しかし同時に、情報収集力や自己PRスキルの重要性が増すなど、学生側に求められる能力も変化しています。大学生の就職率が98.1%という高水準に達した背景には、こうした就活環境の変化に学生が柔軟に対応できたことがあると言えるでしょう。

企業の採用動向

2024年卒業大学生の就職率が98.1%という過去最高を記録した背景には、企業側の積極的な採用姿勢がありました。多くの企業が採用数を増加させ、新卒人材の確保に力を入れています。この傾向は、日本経済の回復と、少子高齢化による労働力不足への対応策として捉えることができます。

採用の変化①:中小企業やベンチャー企業の採用強化

特に注目すべきは、大手企業だけでなく、中小企業やベンチャー企業も積極的に新卒採用を行っていることです。これらの企業は、独自の企業文化や成長機会を前面に打ち出し、学生の関心を集めています。多くの学生が、必ずしも大企業志向ではなく、自己実現や社会貢献の機会を重視する傾向が強まっており、こうした企業の採用戦略と学生のニーズがマッチしていると言えるでしょう。

採用の変化②:多種多様な採用方法

従来の一括採用に加え、通年採用やジョブ型採用を導入する企業が増加しています。これにより、学生側も自分のペースで就職活動を進められるようになり、より自分に合った企業を見つけやすくなっています。

採用の変化③:企業の求める人物像の変化

専門知識やスキルも重要ですが、多くの企業が「学習意欲」や「適応力」を重視するようになっています。急速に変化する社会環境に対応できる柔軟性が、これまで以上に求められているのです。また、ダイバーシティ&インクルージョンの観点から、多様な背景を持つ学生の採用に積極的な企業も増えています。外国人留学生や、様々な経験を持つ学生の採用が増加しており、これも就職率の向上に寄与しています。

一方で、採用基準の厳格化も見られます。多くの企業が、単に人数を確保するだけでなく、自社の企業理念や文化に合致した人材を慎重に選考しています。このため、学生側も企業研究や自己分析をより深く行う必要性が高まっています。

総じて、企業の積極的な採用姿勢と多様な採用手法の導入が、2024年卒業大学生の高い就職率を支える大きな要因となっていると言えるでしょう。

学生の就職に対する意識

2024年卒業大学生の就職に対する意識は、これまでの世代とは大きく異なる特徴を見せています。98.1%という高い就職率の背景には、学生側の就職観の変化も大きく影響しています。

就職先選びの基準

まず、就職先選びの基準が多様化しています。従来の「安定性」や「給与」だけでなく、「企業の社会的責任」や「自己実現の機会」を重視する学生が増えています。特に、SDGs(持続可能な開発目標)への取り組みや、ワークライフバランスの充実度が、企業選びの重要な指標となっています。

キャリア観の変化

終身雇用を前提とした「一社キャリア」よりも、複数の企業や職種を経験する「複線型キャリア」を志向する学生が増加しています。この背景には、社会の変化が速く、一つのスキルや経験だけでは通用しないという認識があります。

起業や副業への関心

将来的に自分で事業を立ち上げることを視野に入れながら、まずは大企業で経験を積むという選択をする学生も少なくありません。

不安やストレス

就職活動に対するストレスや不安も依然として高いレベルにあります。情報過多や選択肢の多さが、かえって学生を混乱させているケースもあります。このため、大学のキャリアセンターや就職支援サービスの役割が一層重要になっています。

働き方への意識

興味深いのは、「働き方」に対する意識の変化です。リモートワークやフレックスタイム制など、柔軟な働き方を提供する企業への関心が高まっています。また、「ジョブ型雇用」を導入している企業に注目する学生も増えており、自分の専門性や能力を活かせる職場を求める傾向が強まっています。

こうした学生の意識変化に対応して、企業側も採用戦略や職場環境の改善を進めています。結果として、学生と企業のマッチング精度が向上し、高い就職率と就職後の定着率の向上につながっていると言えるでしょう。

2024年卒業大学生の就職に対する意識は、個人の成長と社会への貢献を重視し、多様なキャリアパスを視野に入れたものとなっています。この新しい就職観が、98.1%という高い就職率を支える一因となっているのです。

就職率の高さが社会に与える影響

2024年卒業大学生の就職率が98.1%という過去最高を記録したことは、単に学生個人の進路決定に留まらず、日本社会全体に大きな影響を与えています。この高い就職率がもたらす影響を、経済的側面と社会的側面から考察してみましょう。

高就職率による好影響

好影響①:消費の拡大

安定した職を得た若者たちの消費意欲は高く、特に住宅や耐久消費財への投資が増加すると予想されます。これは内需の拡大につながり、日本経済全体の活性化に寄与するでしょう。

税収の増加

正規雇用の増加は個人所得税や社会保険料の増加をもたらし、財政健全化にも貢献します。さらに、若年層の安定した雇用は、将来の年金制度の持続可能性を高めることにもつながります。

イノベーションの促進

新卒人材の多くが、最新の知識や技術を身につけた状態で企業に入社することで、企業の技術革新や新事業創出が加速する可能性があります。特に、IT・AIなどの先端技術分野での人材確保は、日本の国際競争力向上につながるでしょう。

若者の社会への参加意識の向上

安定した職を得ることで、社会に対する帰属意識や責任感が高まり、地域活動やボランティアへの参加増加にもつながる可能性があります。

少子高齢化の改善

若者の経済的安定は、結婚や出産への前向きな姿勢を促す可能性があります。これは長期的に見て、人口減少の緩和や労働力の確保につながる可能性があります。

高就職率による課題

就職率の高さが、必ずしも個々人の適性や希望と完全に一致しているとは限りません。ミスマッチによる早期離職や、職場でのストレス増加などの問題にも注意が必要です。

また、就職率の地域間格差や大学間格差が社会の分断を深める可能性もあります。これらの格差を是正し、全ての若者に公平な機会を提供することが、今後の重要な課題となるでしょう。

総じて、2024年卒業大学生の高い就職率は、日本社会に多くのポジティブな影響をもたらす可能性を秘めています。しかし、その恩恵を社会全体に行き渡らせるためには、継続的な取り組みと細やかな政策が必要となるでしょう。

今後の展望

2024年卒業大学生の就職率が98.1%という驚異的な数字を記録した今、2025年以降の就職市場がどのように展開していくのか、そして高い就職率を維持するためにはどのような課題があるのか、展望してみましょう。

2025年の就職市場について

まず、2025年以降の就職市場予測については、引き続き堅調な推移が予想されます。少子高齢化による労働力不足は今後も継続すると見られ、企業の採用意欲は高い水準を保つと考えられます。特に、IT・AI関連、医療・介護、環境・エネルギーなどの成長分野では、人材需要が一層高まると予測されています。

一方で、経済のグローバル化や技術革新の加速により、求められる人材像は急速に変化していく可能性があります。そのため、大学教育と企業のニーズのマッチングがより重要になってくるでしょう。産学連携の強化や、リカレント教育の充実など、生涯学習を前提とした教育システムの構築が求められます。

また、就職率の「質」にも注目が集まるでしょう。単に就職率が高いだけでなく、個々の学生の適性や希望に合った就職ができているか、就職後の定着率や満足度はどうかといった点が重要視されるようになると考えられます。

一方で、AI・ロボティクスの発展により、従来の仕事の一部が自動化される可能性も考慮に入れる必要があります。このような変化に対応できる柔軟性と創造性を持った人材の育成が、今後ますます重要になってくると考えられます。

2024年卒業大学生の就職率98.1%という数字は、日本の就職市場の健全性を示す一つの指標と言えるでしょう。しかし、これに満足することなく、社会の変化に柔軟に対応しながら、すべての若者が自己実現できる社会を目指して、継続的な努力が必要となります。

まとめ

2024年卒業大学生の就職率が98.1%という過去最高を記録したことは、日本の就職市場と経済全体にとって極めて重要な意味を持ちます。この高い就職率は、経済回復、企業の積極的な採用姿勢、大学のキャリア教育の充実、そして学生自身の就職に対する意識変化など、様々な要因が複合的に作用した結果と言えるでしょう。

記事全体を通じて、以下のポイントが特に重要となります。

1. 業界別の就職状況では、IT・情報通信、医療・健康関連、環境・エネルギー分野が特に人気が高く、社会のニーズを反映しています。

2. 地域別では、都市部と地方の格差は依然としてあるものの、地方創生の取り組みにより、その差は徐々に縮まりつつあります。

3. 就職活動の傾向として、オンライン採用の増加や通年採用の導入など、従来とは異なる新しい動きが見られます。

4. 企業の採用動向は積極的で、特に中小企業やベンチャー企業も新卒採用に力を入れています。

5. 学生の就職に対する意識も変化しており、安定性だけでなく、社会貢献や自己実現の機会を重視する傾向が強まっています。

6. 高い就職率は経済の活性化や社会の安定につながる一方で、ミスマッチや格差の問題にも注意が必要です。

今後の展望としては、継続的な高就職率維持のために、スキルのミスマッチ解消、地域間格差の是正、ダイバーシティの推進などが課題となります。また、AI・ロボティクスの発展による仕事の変化にも対応できる人材育成が重要になってくるでしょう。

2024年卒業大学生の就職率98.1%という過去最高の数字は、日本の未来に向けた希望の光と言えます。この好調な就職市場を足がかりに、より豊かで活力ある社会の実現に向けて、社会全体で取り組んでいくことが求められています。